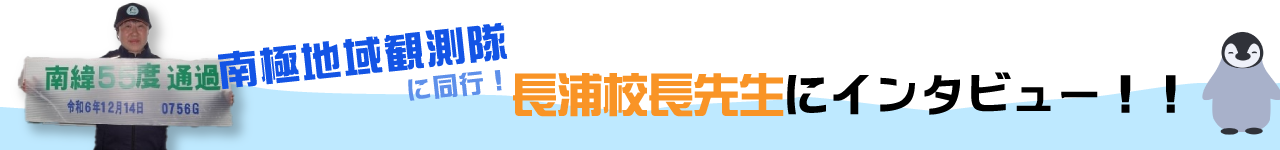

国立極地研究所の教員派遣プログラム「第66次南極地域観測隊(夏隊)」の選ばれし同行者として、約3ヶ月間(2024.12.9~2025.2.25)、砕氷艦「しらせ」や昭和基地で活動された長浦校長先生に、貴重な体験をお聞きしましたので「南極日記」も交えて紹介します。

凄いことを成し遂げましたね!

長浦先生:いろいろな人から「南極観測隊に同行するとは、凄いことだね」と言われてきてもピントこなかったけど、南極から帰ってきたら自分は凄いところに行ってきたんだなと実感した。

福島小の子どもたちの反応は?

長浦先生:5年生が「おかえりなさい」のメッセージカードを持ってきてくれたり、2年生が、「南極についての図鑑を読んだけどペンギンは本当に石をくわえるのですか?」と質問してきた。また、6年生の教室に補欠授業(2時間)で入った時には、質問攻めにあうほど南極についての関心が高まっていた。

南極行きを後押ししてくれた人は?

長浦先生:福島町の教育委員会が、「校長が南極から授業をしてくれることは、子どもたちにとって貴重な経験となる。校長不在の期間は教育委員会も学校をサポートすることから、三か月間校長が不在のリスク以上に、教育効果が髙い」と町民に説明してくれるなど、町をあげて応援してくれたことや、函館市教育委員会の特段の配慮にも感謝している。もちろん、先生方や保護者の方々の理解と協力があったからこそ実現できた。

オンラインで実施した「南極授業」が好評だったそうですね

長浦先生:たくさんの観測隊員の応援を得て実施した2回の南極授業。内容は、前回の道しるべで紹介。その授業内容と成果等を、『南極大学』で「しらせ」の乗員向けに講義し、高評価を得ました。

※2/15「南極日記」に詳細記載

講義題は、「南極での経験を通して子どもたちに伝えたいこと」。講義後、艦長から『南極大学 教授』と記された記念の盾をいただいた。

- 記念の盾授与式

- 艦長からいただいた記念の盾「これは家宝にしたい」

↑講義時に使用したスライド

南極日記(1/24~28)で、南極授業(2回目)の事前準備の大変さがわかります

長浦先生:南極にはウイルスや細菌はいないが、体内に潜んでいた菌が悪さをして咽頭炎を発症し、高熱・悪寒・全身や喉の痛みに苦しみ、まともに食事も摂れなかったが、ありがたいことに仲間の隊員が、それぞれ手持ちの栄養ゼリーを差入れしてくれたおかげで回復し、2回目の南極授業の準備ができた。

南極ではどんな研究調査の補助や取材をしましたか?

①海洋観測… 緯度5度刻みで海水とプランクトン採取・海水の塩分や水温の測定等を取材

②インターネットが南極でつながる理由…インテルサットのアンテナのメンテナンスを取材

③昭和基地の医療…歯科治療室や手術室等の見学

④南極での気象観測…ラジオゾンデとオゾンゾンデの気球放出の様子を取材

⑤新夏宿舎の建設…現場監督に建設の苦労や工夫を取材

⑥南極での食事…しらせの乗員二人に、メニューを考える時の大変さや工夫していることを取材

⑦南極の動物…アデリーペンギン研究チームに同行取材し、雛の体重測定の補助も

⑧魚の研究…昭和基地周辺に多く生息しているショウワギスの生態調査を取材し、釣り体験も

⑨南極での発電方法…担当隊員に発電方法を取材 ディーゼル発電機で8割 太陽光発電2割

南極では研究調査の補助や取材の他、どんな役割や仕事がありましたか?

★冷凍食材や観測用物資の運搬、時には排泄物の運搬も

★しらせの乗員と観測隊員で構成する南極新聞係(しらせ内で発行する新聞を作成)として、観測隊の様々な活動を取材し、研究内容を週一回発行する「南極新聞」で紹介した。忙しかったけど新たな体験ばかりで楽しかった。

★学校の日直のような仕事

- 6時に食堂に行き、コーヒーとお茶をポットに準備する。朝食の内容によっては配膳もする。

- 観測隊が全員、朝食をとったのを確認したら、自衛隊の調理隊員に報告する。

- 食後のテーブル拭き。

- 第1・第2夏宿舎の掃除と1階、2階の公スペースの掃除、トイレ掃除、玄関掃除、外回りの掃除、第2宿舎の男子トイレのポリタンクにたまっている小便を汚水処理施設に運ぶ。

- ゴミだし分別し、軽トラでゴミ処理施設に運ぶ。

- 空き缶潰し

- 11時半に食堂に行き、コーヒーとお茶をポットに準備する。昼食の内容によっては配膳もする。

- 観測隊が全員、昼食をとったのを確認したら、自衛隊の調理隊員に報告する。

- 食後のテーブル拭き。

- 17時半に食堂に行き、コーヒーとお茶をポットに準備する。

- 観測隊が全員、夕食をとったのを確認したら、自衛隊の調理隊員に報告する。

- 食後のテーブル拭き。

- 翌日の喫食数の確認をする。

- 日誌を書く。

引継ぎ。これらを二人で、やります。

★しらせの風呂とトイレの掃除

しらせの乗員に女性が少ないので、基地の女性隊員がしらせの風呂を使用した後は、女性の原田隊長と一緒に風呂掃除をした。(6~7回)

昭和基地やしらせでは、どんな行事や親睦会等がありましたか?

★行事や親睦会の開催 〇みんなでクリスマスケーキ作り 〇クリスマスパーティー 〇年越し準備(しめ縄作り)〇餅つき 〇除夜の鐘つき 〇御神籤 〇しらせ主催の新年祝賀会 〇獅子舞 〇しらせ主催のビンゴ大会 〇第66次夏隊お疲れ様会 〇しらせの士官室(臨時のcafe)でコーヒーブレイク 〇節分イベント 〇越冬交代式

★勉強会 〇「しらせ大学」・「南極大学」の講義視聴 観測隊の研究者による研究分野の講義

★運動 〇艦上体育 〇甲板ウォーキング 〇階段昇降1階~5階(悪天候で甲板に出られないとき)

〇甲板ヨガ

※しらせの乗員(海上自衛隊員)と昭和基地の観測隊員との良好な人間関係は、互いの業務を遂行する上ではとても大事。良好な人間関係は、イベントを通して醸成される。

女性初の南極地域観測隊長・原田さんの経歴と研究分野は

長浦先生:2回目の南極授業の最後に、福島町の子どもたちに、「南極ではいろいろな人たちが世界最先端の研究をしている。福島のみなさんも大きくなったら南極に行ってみたいと思った人が、一人でも出てきたらうれしいな」と、メッセージをくれたのが原田隊長。

【原田隊長の経歴と研究分野】

原田尚美隊長は、苫小牧東高出身で東京大学大気海洋研究所の教授。日本の地球科学の権威で、専門は生物地球化学、古海洋学。

【この道に進んだきっかけ】

高2のとき、教育実習で来た弘前大学の先生から地球科学の話を聞いて地球科学分野に興味を持ち、弘前大学に進学。卒論の指導教員が南極経験のある先生で、南極のおもしろさを話すのを聞き、自分もいつか行けたらなぁと思った。

【原田隊長が力説していること】

南極観測の世界的権威である原田隊長によると、日本の観測レベルは世界のトップクラスであるという。そのことは国立極地研究所が発行しているデジタルパンフレットを見ると頷ける。また、日本政府が宇宙開発に巨額を投じようとしているが、その予算を極地(南極・北極)観測につぎ込んほしいと力説している。地球環境の保全のためにも。

南極での食事はどうでしたか?

長浦先生:南極プレ授業で福島小の子どもたちからの質問で一番多かったのは南極での食事についてでした。閉鎖的な基地や船内で生活していると、曜日感覚がなくなってくるのを防ぐために下記のように、曜日や特定の日にち毎に食事のメニューを工夫してくれている。なお、調理担当は「しらせ」の海上自衛隊員2人。そのうちの1人が、函館出身。

【食事の内容】

・ステーキの日 毎月の9のつく日の夕食

・コンフレーク、シリアルの日 毎週火・金曜日の朝食

・パンの日 毎週日曜日の朝食

・麺類の日 毎月11、22日の昼食または夕食

・バーガーの日 毎月18日の昼食または夕食

・カレーの日 毎週金曜日の昼食2回目の南極授業で動画やスライドで食事の様子やメニューを紹介したら子どもたちの反応がよかった。ちなみに、隊員の方々はステーキの日をとっても楽しみにしていました。

【南緯55度以南になると食事は1日4000カロリーに】

ワッフルなどの間食をはさんで一日5食の時もあったので、セーブしながら食べていた。また、うれしいことにソフトクリームの日もあり、セルフでクリームを巻くことができた。

飲料水や生活用水はどうしていましたか?

長浦先生:飲み水は、ミネラルウォーターを大量に持ち込んでいたので大丈夫。洗面やシャワーは南極の氷や雪を真水に浄水しているものを使っていた。トイレと洗濯に使う水は半分しか浄水していない水を使うので、洗濯するときは白っぽい生地なら黄色くなるので、持って行かなかった。「しらせ」では海水を浄水する装置があるので、洗濯や風呂に入るときは「しらせ」でした。

1/10の「南極日記」に記載しているが、昭和基地夏宿舎では、前日の午後に渇水になり、シャワーはおろか手洗いも、歯磨きもできませんでした。1日半ぶりに改善して顔を洗えただけで幸せな気持ちになった。

ゴミの処理や排泄物、生活排水といった汚水処理はどうしていたのですか?

長浦先生:毎日たくさん出る生ゴミや可燃ゴミは、焼却炉で灰や炭にし、ドラム缶に入れ、「しらせ」に積み込み日本に持ち帰ります。南極には一切ゴミを残さないことになっている。

人間の排泄物や生活排水は、自然に返しても害が出ないレベルまで処理し、海に流します。汚水処理は機械がしますが、きちんと処理されているか、それぞれの段階ごとに成分をチェックするのは隊員がします。見ていても大変な仕事ですが、人間が生きていく上では必要不可欠な仕事です。

第66次南極地域観測隊員、総勢114名の組織と役割分担は

長浦先生:南極では観測している研究者達ばかりが、クローズアップされているが、研究者が観測や研究を円滑にできるように活動している設営担当の人たちの存在も大切です。国立極地研究所のホームページの「 66次隊 隊員・同行者紹介」ページを見ていただくと、設営担当の隊員の多さと仕事内容の重要性が分かります。

南極という極限の環境の中で、研究者達の姿勢から学んだこと

長浦先生:物事を追求し、根拠をもった新たな発見を得るためには、高度な専門知識や技能はもちろんのこと、諦めない粘り強さや集中力といった精神的な逞しさ、そして根気強く取り組むための体力が重要である。改めて「知・徳・体」のバランスのとれた力や、自分で考え行動する力が、次世代を担う子どもたちに、しっかり身につけさせることの必要性を学んだ。

南極に行って強く感じたこと

長浦先生:南極では、お金を払えばサービスを提供してもらえるということはない。限られた人と物の中で、協力し合う、知恵を働かせて工夫する、経験したことがなくても挑戦して、自分にできることを増やすことが当たり前に求められている。しかし、このことは南極にかぎったことではなく、子どもたちが、そして、さらに先の世代が、これからも幸せに暮らしていくためには、どこでくらしていても、どんな立場であっても、誰もが備えていなければならない資質・能力だと思う。

南極地域観測隊に同行して大変だったこと・うれしかったことなどは?

★荒波で船が大揺れした時、二段ベットの上から落ちそうになり、手すりにつかまって耐えた。

★24時間ラミング航行の日が何日も続き、轟音と地震のような揺れが一日中続き、強烈な眠気に

襲われた。(ラミング航行とは、砕氷船が厚い氷を割って進む時、一度バックして勢いをつけて前に進むという航法。ラミング航行となってからは、一日に2~3㎞しか進まなくなる)

★南極に来てからは、ずっと太陽が出ている状態で、時間感覚も狂い、頼りは腹時計だけという状況

★南極は極端に乾燥しているので、ワセリンを塗り続けないと肌が酷いことになる

★南極は日差しが強く、日焼け止めは3時間おきに、外に出る時はサンガードが欠かせません

★咽頭炎を発症し、高熱と痛みに襲われ固形物を食べられず3日間寝込んだこと

★南極に行く前の冬山での事前訓練が大変きつかった(越冬隊員と同じ訓練メニューだったので)

☆南極は、空の水色、雪や氷の白色、岩盤のチョコレート色、この三色が眩しいほど鮮やかで美しい

☆オーストラリアに向かう復路、しらせの甲板からオーロラをバッチリ見ることができた

- 南極大陸スカレーン

- オーロラ

☆南極には嫌いな虫がいないので、ストレスなく過ごせた

☆幸いにも船酔いで苦しむことがなかった

☆「南極新聞」を発行する係の仕事は、忙しかったけど新たな体験ばかりで楽しかった。

☆新しく発見した島を地図に掲載するために、上空から写真を撮りに行くという国土地理院の仕事に同行したこと。社会科教師の私としては、テンションマックスになった

☆越冬交代式の日、一年前は会ったこともなかった仲間でしたが、3月の冬訓練を皮切りに、国内にいる間は何度も顔を合わせ、12月から毎日一緒に過ごしてきた仲間と別れる時が来たので胸がジーンとなった

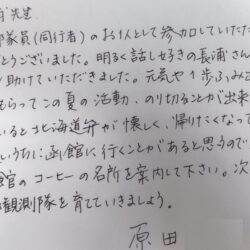

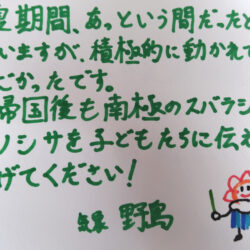

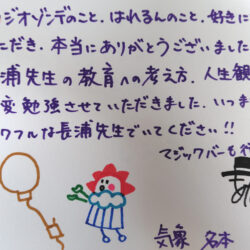

☆越冬隊のみんなにお願いしていたスケッチブックへの寄せ書きが届いたとき

☆夏隊のお疲れ様会で、いつものマジックを交えながら司会役を務め、南極料理人が腕をふるった豪華な料理を食しながら遅くまで語り合ったこと

☆「南極大学」で講義ができる大役を与えられ、艦長からは記念の盾までいただいたこと

☆メニューが豊富でボリュームのある食事は、とても美味しかった。時々食べられるデザートも

南極での経験を学校経営に、どう生かしますか?

長浦先生:私は校長ですので、今回の貴重な経験からの気づきや学びを、学校経営にどのように結び付けていくかが試されていると思う。究極の経験をしたからこそ見えてきた、本当に必要な資質・能力を育成する方針を、令和7年度の学校経営要項に組み入れていきたい。50年来変わっていない本校の「学校教育目標」を見直したい。

演題「南極地域観測隊に同行して感じたこと」仮題

日時 2025年8月24日(日)14:00~15:00

場所 函館市亀田交流プラザ 3階

対象 小学校高学年~中学生

【主催】函館市亀田交流プラザ児童コーナー

【後援】(有)ビイエフネット ままっち!

南極大陸や南極観測隊のことがよく分かるお勧めの資料は

◎ 国立極地研究所のホームページ 広報・教育ページ【デジタル パンフレット】

①「南極もっと知り隊」

②「南極観測 What We Learn Antarctica 」

③「南極みらいビジョン 2023-2024」

◎国立極地研究所のホームページ 広報・教育ページ【教員南極派遣プログラム】

こちらのページでは「66次隊の教員紹介」として長浦先生ともう一人の同行者 山本先生の活動内容を写真を交えて紹介されています。活動報告も是非チェックしてみてはいかがでしょうか。

◎アニメ「宇宙よりも遠い場所」

タイトル名は2007年に昭和基地に招待された元宇宙飛行士の毛利衛が「宇宙には数分でたどり着けるが、昭和基地には何日もかかる。宇宙よりも遠いですね」と話したことに由来。アニメ製作にあたっては、文部科学省、国立極地研究所、海上自衛隊、SHIRASE5002(WNI気象文化創造センター)が協力している。 2018年12月、ニューヨーク・タイムズ紙において「2018年 最も優れたテレビ番組(The Best TV Shows of 2018)」の海外番組部門の10作品のひとつに選出された。第22回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門審査委員会推薦作品。

✨長浦校長先生、貴重な体験談を教えてくださりありがとうございました✨

次回は「あつまさ先生の道しるべ」vol.42~54アーカイブ特集をお届けします!

【公開予定日:2025年4月後半】